El artículo «Los túneles de Paraná: Estudios de arqueología y arquitectura» realizado por Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Guillermo Paez es el primero de los artículos del informe presentado en junio de 2005 a la Comisión de Estudio e Investigación Histórica de los conductos abovedados bajo el suelo de la Ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos (República Argentina).

I. Antecedentes

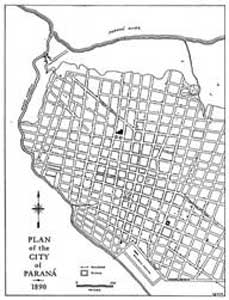

En función de la formación de una Comisión para el estudio de los túneles históricos de la ciudad, en base al decreto del Intendente Municipal de Paraná nro. 7115/04, la cual designó a los abajo firmantes con el objeto de hacer un peritaje que permitiera arrojar nueva información sobre un viejo y polémico tema de la comunidad paranaense. Esta decisión se tomó sobre la base de la existencia de otro decreto anterior, el 467 del 6 de marzo de 1992. Esto dio lugar a un Decreto (no. 349) para la formación de una comisión al efecto basado en la Ordenanza 7459 de 21 de febrero de1992 que decía “Créase la Comisión de Estudio e Investigación Histórica de los conductos abovedados bajo el suelo de la ciudad de Paraná”. En el año 1997, por Decreto 926 se volvió a integrar la Comisión.

Si bien era desde antiguo evidente la existencia de construcciones subterráneas diversas, como la cisterna de aljibe encontrada en la plaza 1ro. de Mayo, de su similar en la Bajada de los Vascos al Puerto Viejo y otras dispersas por la ciudad, existía una fuerte polémica acerca de la existencia de túneles aun más antiguos –atribuidos a los jesuitas que cruzarían la ciudad por su subsuelo-. Esto ha generado largas polémicas imposibles de reseñar aquí, de las que trataremos de mantenernos al margen hasta tener una evaluación propia de la situación.

Gracias a esta invitación se hizo un viaje durante los días 18 y 19 de mayo, durante los cuales efectuamos un recorrido general por la ciudad, se vistaron diversas estructuras bajo tierra, se contactaron diferentes historiadores, arqueólogos, ingenieros, arquitectos y personas interesadas en la temática, se recabó gran cantidad de información al respecto y se hizo un relevamiento preliminar de dos estructuras, el túnel de Coceramic y la bóveda del golf del Club Estudiantes.

II. Hipótesis establecidas para el estudio

Fue el interés mayor de esta designación el responder a dos preguntas muy concretas, aunque no bien explicitadas, que podemos sintetizar de la siguiente manera.

– de cuándo son estas construcciones

– cuál fue su función o propósito

Si bien las preguntas eran muchas, todas rondaban alrededor de estas dos principales las que se convirtieron por ende en nuestras hipótesis de trabajo. Este informe intenta, en forma preliminar, responder a dichas preguntas, sin más expectativas que eso.

A estas dos hipótesis les sumamos otra, surgidas desde nuestro propio interés como especialistas en patrimonio cultural:

– cuál su valor patrimonial y cómo aprovecharlo

III. Metodología

En función de las preguntas tan concretas que la Intendencia a través de su Comisión especial en la materia nos hacía, se decidió establecer una metodología de trabajo basada en la arqueología de la arquitectura.

Esta disciplina ha sentado un nuevo concepto metodológico para el relevamiento e interpretación de estructuras y construcciones de valor patrimonial, entendiendo que en las acciones sobre el patrimonio histórico y arquitectónico, deben participar equipos interdisciplinarios compuestos por arquitectos, arqueólogos, historiadores, restauradores y técnicos que trabajen en forma conjunta con el objetivo de llevar a cabo intervenciones científicas, acordes con las potencialidades reales y con la historia de los bienes sobre los que se va a actuar.

Por lo tanto, el método adoptado consistió en ordenar y datar las etapas por las que han pasado los edificios hasta llegar a su estado actual, analizando todos los elementos que los componen y que se les agregaron o quitaron, según las distintas acciones y procesos constructivos o destructivos que han sufrido.

De este modo a través de una minuciosa observación de las construcciones, llegamos a reconocer los cambios menos visibles: los distintos materiales empleados, sus dimensiones, las técnicas constructivas, la ornamentación, las huellas de las herramientas utilizadas, etc. Estos datos nos han permitido realizar una primera aproximación para comprender los procesos constructivos, las distintas etapas, las fechas y los criterios seguidos por los constructores para realizar las obras, utilizando registros de fichas, gráficos y fotografías.

Es decir, que, pese al poco tiempo disponible, hemos podido desarrollar una serie de observaciones sobre la materialidad de los objetos que nos presentaban e intentar responder a los requerimientos que se nos plantearon, con un análisis de las técnicas constructivas, de los materiales usados, la tipología arquitectónica y el material histórico contextuado. Se ha evitado adrede utilizar fuentes documentales en esta primera etapa de investigación. Esto, lógicamente, le da a los resultados un carácter primario, pero consideramos que es suficiente antes de intentar una nueva aproximación más detallada.

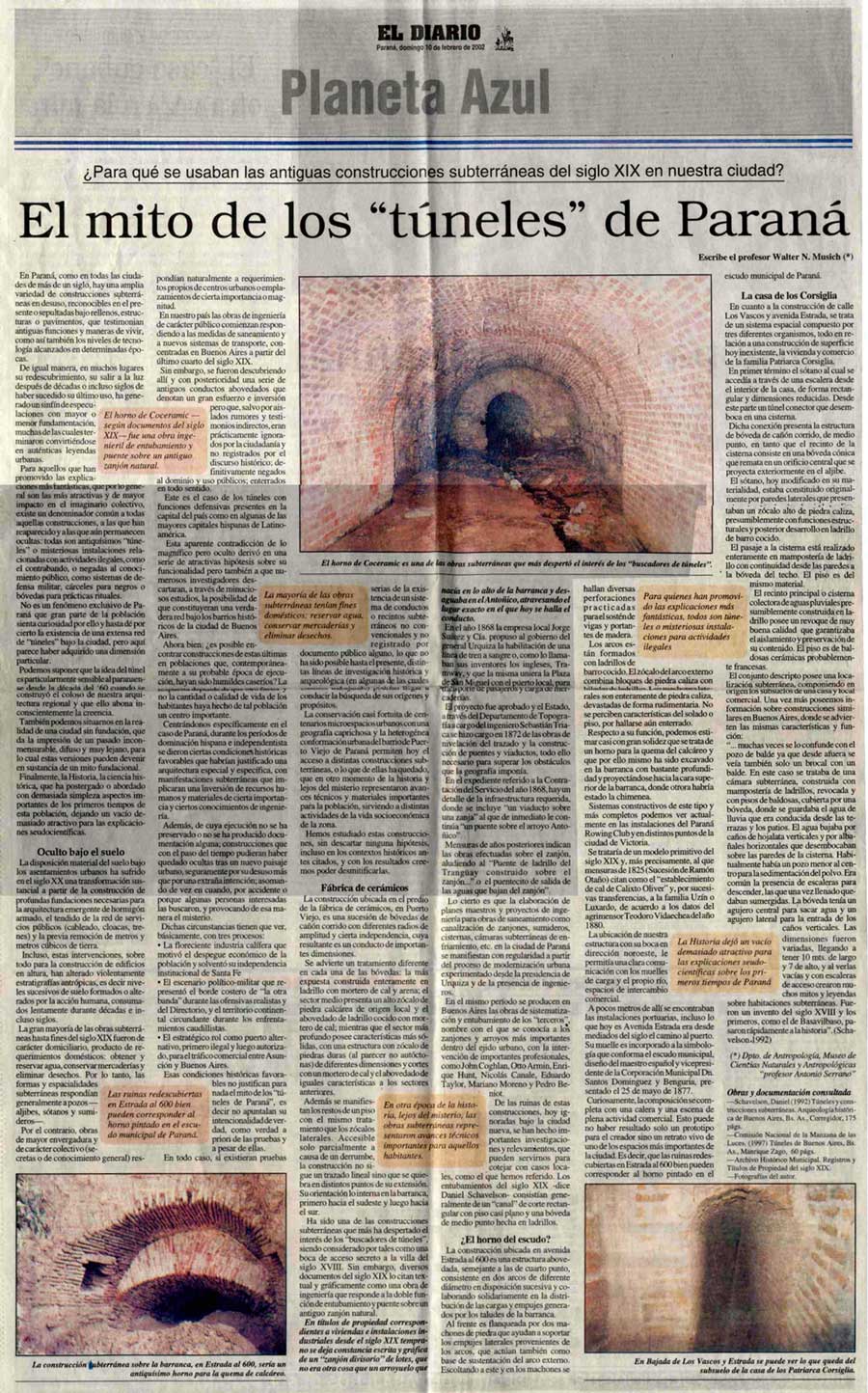

IV. El Túnel de Coceramic

La construcción visitada es una galería bajo tierra ligeramente curva (Sector B) que consta de tres secciones, que en el dibujo denominamos 1 a 3; cabe ser destacado que para este análisis no podemos desvincular esa galería del canal o entubamiento a cielo abierto por el que se accede (Sector A). Por lo que hemos visto todas las discusiones hasta la fecha no han tomado en cuenta que ambas construcciones son una misma y están indisolublemente enlazadas para su estudio. Es evidente que se trata del relicto de una quebrada o zanjón muy transformado por la acción del hombre en virtud de los muchos cambios operados encima de él, en el barrio de Pueto Viejo. Toda explicación del túnel pasará, en el futuro, por entender el proceso de cambio ocurrido en el sitio como totalidad.

Sector B, Sección 1

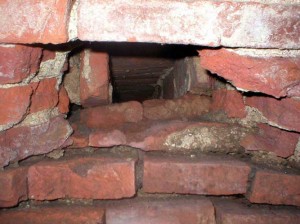

La galería propiamente dicha (Sector B, sección 1) es un túnel hecho bajo la ladera del cerro que posee cerca de 40 metros lineales de desarrollo. Está construida con muros de piedra canteada trabajada con herramientas metálicas y pegadas con una mezcla que usa cemento además de cal, y el cemento está en altas proporciones dándole rigidez e impermeabilidad. Los muros sostienen una bóveda hecha de mampostería de ladrillos. El piso es de piedra trabajado de la misma manera que los muros, aunque el escurrimiento de agua constante ha desgastado las juntas. Existe un único escalón visible –aunque es difícil que hubiese otros no visibles por el relleno-, de 15 cm de altura, ubicado a 6.25 metros del inicio de este Sector.

Las dimensiones internas, bastante estandarizadas, son de un metro de ancho, 85 cm de alto y 40 cm de altura de la bóveda. Dada la gran cantidad de escombro en el interior resulta imposible saber con certeza si la altura se mantiene estable hasta el final, o al menos hasta el sitio donde deja de ser accesible, pero pareciera que hay una leve disminución a medida que se penetra. Los ladrillos de la bóveda son bastante homogéneos midiendo en su mayoría 29 x 14 x 4 cm.

La bóveda y muros han sido construidos en este tramo en tres partes, juntas que se ven con todo detalle y se marcan en el dibujo, especialmente en la bóveda, indicando etapas diferentes o simples cambios de mano de obra, o son el resultado de un sistema constructivo que luego se establece como hipótesis.

La galería desemboca en la parte posterior en un área rellenada con escombro moderno; pese a eso puede verse que la bóveda está rota, lo que puede ser interpretado de dos maneras, al menos hasta ahora:

1) un área donde se venció el techo hundiéndose la tierra de encima (por acción natural o humana)

2) que allí comience un tiro vertical por donde se arrojó el escombro

Sea cual fuere la hipótesis que se acepte, la idea de que la galería continúa por detrás es factible, aunque no probable; la única forma de comprobarlo es quitando el escombro, protegiendo la bóveda para que no continúe cayendo, y mirar atrás. No es un problema grave y es factible con bajos costos.

Debe tomarse en cuenta que la hipótesis de que haya un tiro vertical se base en:

1) historia oral local publicada y aceptada

2) que los ladrillos de la bóveda en ese sitio están redondeados en el extremo, indicando un desgaste parejo (están redondeados en su extremo) que pareciera ser intencional y parte de la obra misma

3) no se observa la continuación de las paredes ni de las hiladas inferiores de ladrillo de la bóveda más allá de un metro desde el sitio taponado (aunque es muy difícil observarlo)

No es necesario decir que haya o no un tiro vertical, puede o no continuar la galería, aunque lo consideramos poco probable.

Durante el trayecto de la galería (Sector B, únicamente en la Sección 1) hay desagües en sus muros. Estos desagües, conductos o albañales son de diferentes formas, tamaños y sistema constructivo, aunque homogéneos y coherentes entre sí y el túnel. Sus diferencias hablan de sistemas constructivos diferentes en función de su tamaño y lugar de salida, incluso posiblemente hay pequeñas diferencias cronológicas entre ellos.

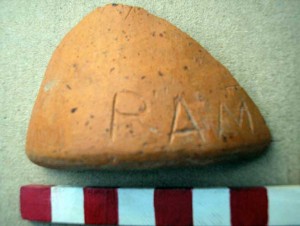

De lado oeste hay tres conductos, del lado norte hay uno sólo. El desague del Este es el mayor y mide 30 x 60 cm, está apoyado y terminado de forma tal que muestra haber sido hecho junto con el muro mismo, tiene forma, declive y dimensiones coherentes con su función actual de conducir agua. Los ubicados del otro lado son menores, dos de ellos incluso mucho más chicos y uno de ellos de cerca de 30 metros de largo, es el que conduce los fragmentos de tejas y ladrillos –y agua- de la fábrica Coceramic que se haya ubicada encima. Los muros de este conducto son de piedra, cortada de la misma forma que en los muros de la galería, se utilizan también ladrillos y, la entrada desde la fábrica muestra que ha sido hecho todo en una sola etapa constructiva. No hay duda que su función fue y es la de escurrir agua, aunque ahora se la aproveche para todo tipo de basura. Los otros dos conductos menores, de ladrillos muestran que fueron puestos en forma simple, rompiendo los ladrillos del extremo, los que no están trabados a la piedra; incluso un conducto tiene una curvatura ascendente antes de salir a la galería y su extensión en profundidad es de cerca de 20 metros. Esta curva terminal no hubiera impedido el desborde del agua, pero resulta al menos extraña. En al menos un desague los ladrillos usados miden 35 cm de largo.

En un sector indicado en el plano como lugar de excavación se hizo un pequeño sondeo arqueológico donde se obtuvieron varios fragmentos de objetos –loza, vidrio, cerámica y metal-; la totalidad de ese material es del siglo XX.

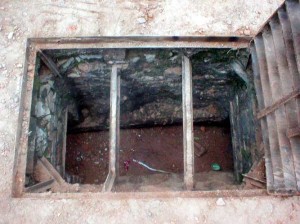

Sector B, Secciones 2 y 3

Son los dos sectores de “entrada” a la galería más extensa, también abovedados pero claramente diferentes a ésta. Los ejes de orientación están desfazados y, como se ve en el esquema adjunto, han girado hacia el norte unos pocos grados por lo que no tienen ángulos rectos en sus esquinas. Incluso la unión del B-2 con la galería no es simétrica ya que esta no está centrada.

La Sección 2 mide 2.87 metros de ancho, está totalmente construida en ladrillos salvo las dos hiladas inferiores y su piso, éstos miden 32 cm de largo, las juntas están claramente hundidas y gastadas y tuvo un revoque que se ha caído por efecto de la humedad. La piedra es la mejor trabajada de todo el conjunto mostrando un perfecto escuadrado. La sección 3 está hecha con ladrillos de máquina, industriales, con la junta ligeramente saliente, como es habitual en casi todo el país para este material, repitiendo el patrón tradicional inglés. El piso, en sus sectores de cemento es más reciente, aunque el canal de ladrillos que conduce el agua hacia fuera parece antiguo y coincidente con la época de la construcción. Resulta imposible excavarlo por el escombro y el agua constante.

En síntesis, estos dos tramos son diferentes entre sí, técnica y cronológicamente, y a su vez diferentes de la galería más larga con la que no coinciden ni siquiera en orientación.

Sector A

Este largo canal abierto, que mide cerca de 44.50 metros, resulta de extremo interés aunque por desgracia en fecha reciente se modificó una de sus paredes y el piso, haciéndolos y hormigón; posiblemente su estudio hubiera explicado todo el conjunto y su historia. No es recto sino que tiene al menos dos quiebres marcados y la pared que conserva intacta es de piedra. Esta fue hecha con sillares de perfecta manufactura, unidos también con un mortero que usa cemento en fuerte proporción. Mide cerca de 3.50 metros de alto y posee dos docenas de desagües similares a los existentes dentro de la galería. Ubicados a diferentes alturas hay desde 20 cm de lado hasta uno abovedado de 95 cm de altura, ubicado a 40 cm del piso del canal.

En síntesis, este muro reproduce en sistema constructivo y funcionalidad el interior de la galería aunque fue hecho a cielo abierto. Hoy en día hay un enorme caño metálico que conduce agua de una vertiente de arriba del cerro. El agua llega a la barranca y por caída natural sale al río.

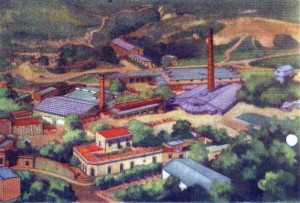

El contexto del túnel

Como cualquier análisis arqueológico debe tenerse muy en cuenta el contexto. Y para ello hay que considerar que Paraná es una ciudad de una topografía altamente irregular, que esta es una bajada de un cerro y que los manantiales que escurren desde arriba, que suponemos que fueron muchos más en el pasado, son y han sido un problema. El arroyo Antoñico cercano, a donde desemboca este sistema, no ha variado su curso sino sólo sus bordes y al menos en lo que puede ser observado todo el sistema de desague de la ladera no ha variado al menos desde que la fábrica se instaló en el sitio hace un siglo.

Hipótesis y conclusiones

Me interesa ampliar el tema